2022年10月20日、21日にアジア最大級のマーケティングカンファレンス「アドテック東京2022」が開催されました。レポート①に続くこの記事では、セッションの中で語られた顧客体験に対する向き合い方について過去のアドテック東京の内容や事例を交えてご紹介しながら、今後の顧客体験を考えるうえで何が重要になっていくのかを紐解いていきます!

顧客体験との向き合い方はどう変わってきたか

ここ数年のアドテック東京では顧客体験に関して多くのセッションで熱い議論が繰り広げられ、顧客体験の磨き上げを企業で実践している方々から学びなどが語られてきました。2022年のアドテック東京で語られた顧客体験についての理解を深めるために、過去のアドテック東京で顧客体験がどう語られてきたのかをまずは簡単に振り返ります。

2020年のアドテック東京で語られた「顧客体験」

- 顧客体験には「ネガティブにさせない体験」と「ポジティブにさせる体験」がある

- ネガティブにさせない体験は体験における「負」の解消をめざすもので、どの企業も本質的には同じことを志向している

- 一方ポジティブにさせる体験は、D2Cやリテーラ―のようにビジネスモデルが異なると企業ごとに提供する価値も異なる

ポジティブにさせる体験については、自社のブランドパーパスに照らした理想の体験を作ることが大事な一方で、D2Cのような新たなビジネスモデルも登場する中では既存のビジネスモデルに囚われない思考も大事だという学びがありました。

2021年のアドテック東京で語られた「顧客体験」

- キーワードは「エンドレスアイル」

- 場所・時間・手段などを問わず、生活者が望む体験を提供することの重要性が高まっている

- 自社の理念に基づいて顧客へ提供したい価値をきちんと考え、そのうえで手段としてDX・デジタルを活用すべきである

2020年のブランドパーパスからさらに上位の「企業理念」という観点での顧客体験づくりが大切であること、そしてデジタルによってできることの幅が広がり多くの事例も生まれました。一方、DXは目的ではなく実現手段の1つであることを忘れてはいけないという示唆を得られました。

2022年の顧客体験の現在地は「体験価値の最大化」

それでは本題の、2022年のアドテック東京で語られた「顧客体験」について紹介していきたいと思います。

関連セッションDT-5「いま、UI&UXを見直す際に考えるべきこと」

<登壇者>

株式会社ビービット 藤井 保文 氏(モデレーター)

株式会社Preferred Networks 久野 祐揮 氏

株式会社セガ エックスディー 伊藤 真人 氏

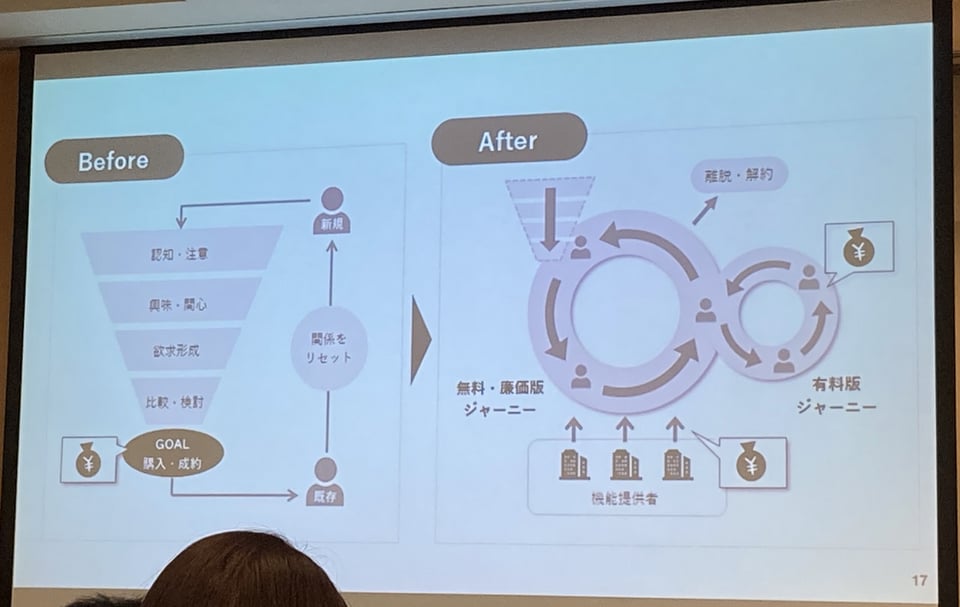

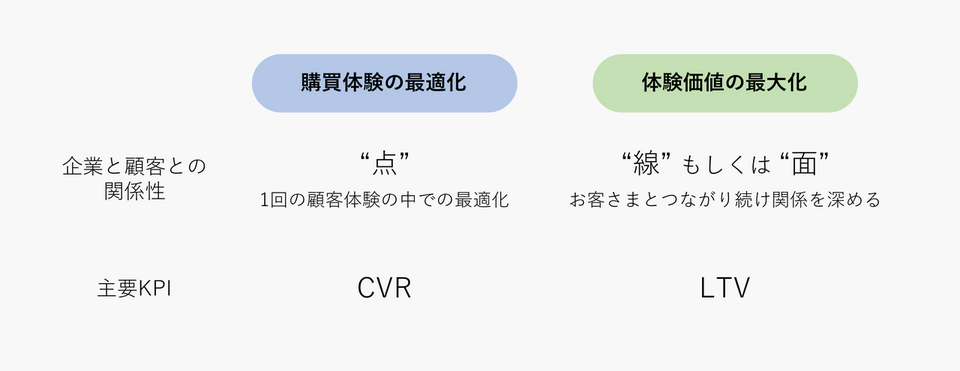

本セッションでは、UXを語るときには「購買体験の最適化」と「体験価値の最大化」の2種類の文脈があり、最近は「体験価値の最大化」を志向する動きが増えてきているという話がありました。

これまでマーケティング界隈で「UX」として語られてきたことは「購買体験(=購入までの体験)の最適化」でした。従って、CVRが主要KPIとして評価され、その中で業務のDX、つまり業務をデジタルで磨きこむ努力が行われてきました。

一方「体験価値の最大化」とは、購入までの1回きりの体験だけではなく、その後もお客さまとの関係を深めるために体験の幅を広げるなどの工夫を重ねることを指しています。つまりお客さまにファンになってもらい、LTVを高めていく活動です。

“1回の顧客体験”の中での最適化を図る、つまりお客さまとの関係性を点で捉えるのが「購買体験の最適化」であり、線もしくは面で捉えるのが「体験価値の最大化」ということです。この2種類の体験が2020年に語られた「ポジティブにさせる体験」の発展形と言うことができます。

さらに「体験価値の最大化」は、2021年の顧客体験のキーワードとなっていたエンドレスアイルの概念に“お客さまとつながっている期間の長さ”を加えた考え方だと捉えることができます。このように変遷を見てみると、同じ「顧客体験」と言っても年々進化を遂げていることを改めて実感できました。

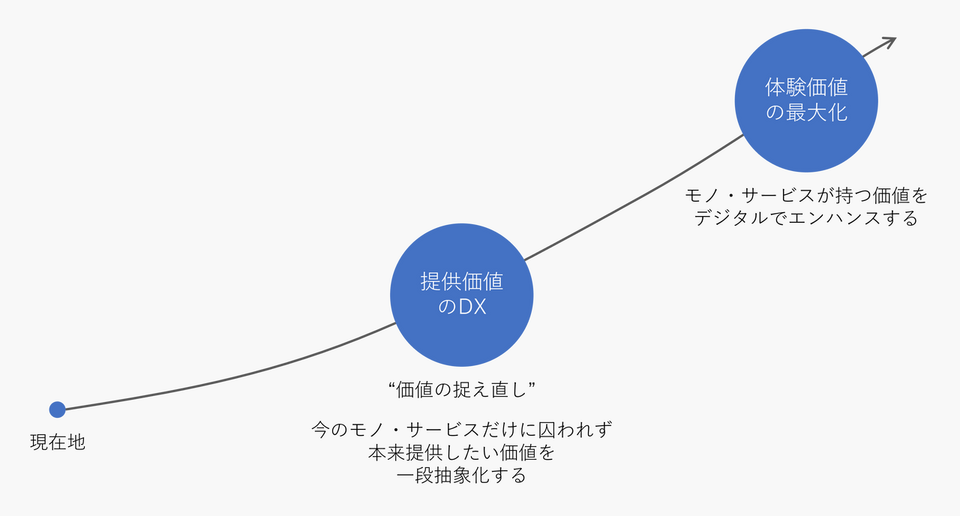

また、ビービット藤井さんとしては、提供価値をDXしその先に体験価値の最大化をめざす取り組みが増えてきているという実感があるそうです。この「提供価値のDX」とは、これまで漢方薬を販売してきた会社が自社の価値を「漢方を提供すること」ではなく「健康を提供する、ダイエットを達成する」といった価値に捉えなおすことだ、という例えが挙げられていました。

「体験価値の最大化」をめざす活動には、モノ・サービスが持つ価値をデジタルによってエンハンスするという要素が含まれます。しかし、そのエンハンス対象となる「価値」の捉え方が狭い状態では最大化にも限度があります。前述の例でいえば、漢方薬を提供するという価値の捉え方では“漢方薬”というモノに囚われた発想に限定されてしまうのです。

そうではなく、自社が本質的に提供したい価値を今あるモノ・サービスだけに囚われずに抽象化(=提供価値のDX)するステップを経ることで、より本質的な価値につながる体験を創出でき、提供する体験の幅を広げることができるのではないでしょうか。これらの活動によってお客さまとの関係性が線もしくは面へと拡大し、長期に渡る関係性へとつながっていくのです。

さらなる体験価値最大化へのヒントは「心の揺らぎ」と「社会課題解決」

同セッションで、体験価値の最大化に関連してセガ エックスディーの伊藤さんからはゲーム業界特有の手法が紹介されました。

通常のプロダクトやサービスでは体験上の「負」、つまりペインは解消すべきものと捉えることが多いなか、ゲームではむしろ最初にユーザーにペインを経験させ、そのあとに一気に解消することで喜びの振れ幅を大きくするという手法が使われるそうです。

ゲームの世界以外でこの手法をそのまま適用することは難しいと思いますが、顧客体験に活かすとすればどのようなことが考えられるでしょうか?その1つに、利便性と「心の揺らぎ」のバランスが挙げられると考えます。

体験価値を高める一手段として、体験中の手間と思われる部分を効率化することが考えられます。しかし、効率化が感情の振れ幅をなくし、無機質さを招く可能性があります。セッションではこの例えとしてバスの降車ボタンが取り上げられました。仮にバスの「降ります」ボタンがなくなり、アプリから降りるバス停を登録するような世界になったとしたらどうでしょうか?押し忘れて乗り過ごすことはなくなるかもしれませんが、あのボタンを押すときのちょっとしたワクワクやドキドキもなくなってしまいます。利便性も大事な一方、体験の中で驚きや心の揺らぎを与えることも時には大事であるということに気付かされました。

また別のセッションでは、社会課題解決までも体験価値に含めている事例がありました。

関連セッションDT-8「デジタル&テクノロジーが解決する社会課題」

<登壇者>

花王株式会社 鈴木 愛子 氏(モデレーター)

ヤフー株式会社 野口 真史 氏

ヤンセンファーマ株式会社 ベルアド 理子 氏

株式会社ヤマップ 小野寺 洋 氏

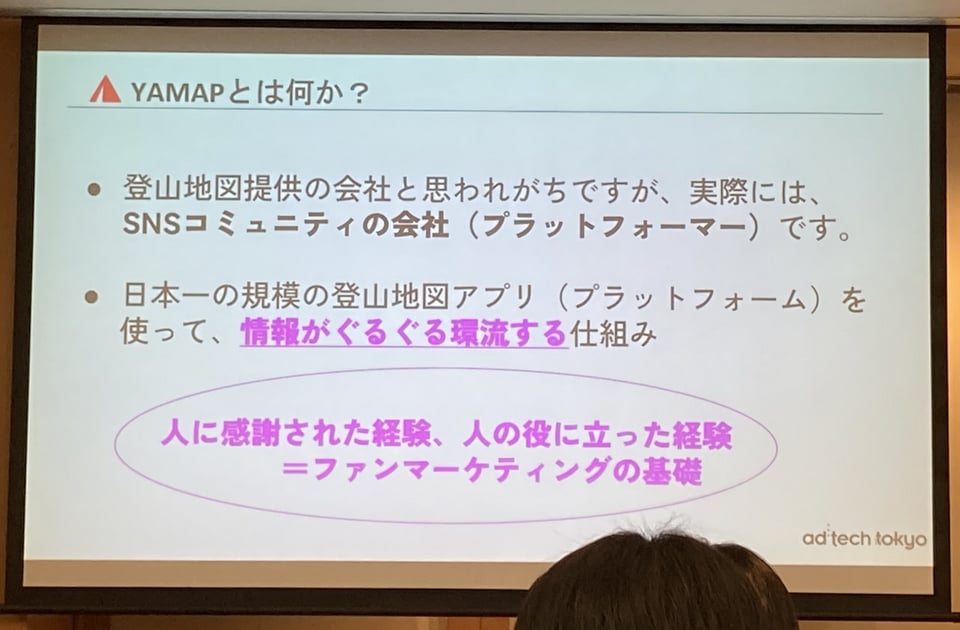

本セッションで紹介されていたのは、登山アプリYAMAPの事例です。

YAMAPでは登山地図の提供に加え、ユーザーが登山記録を投稿・参照できるコミュニティを運営しています。コミュニティが活性化することで多くのユーザーと登山記録が集まり、記録からユーザーが辿った登山経路がわかるため道迷いをしやすい場所をデータとして可視化できます。YAMAPがこのデータをもとに日本一迷いやすい登山道を発表したことで、行政が動き登山道への看板設置につながり、さらに、看板設置後の登山記録によって実際に道迷いする人がいなくなったという成果も可視化されました。

道迷いは山岳遭難理由の第1位で、遭難理由の4割強を占めるそうです。YAMAPは道迷いによる山岳遭難という社会課題をゼロにすることをめざしており、コミュニティに所属するファンの力が社会課題解決につながったのです。

登山記録には看板設置への感謝の声もあり、普段は感謝される機会が少ない行政の職員への感謝まで可視化されました。一連の体験に関わる多くの人の喜びを生み出し、体験価値を大きくしていくループがうまく循環している好事例だと感じました。

広がり続ける“顧客体験”に向き合うための視点

アドテック東京のセッション内容から顧客体験への向き合い方の変遷を見てきましたが、変遷からは「顧客体験」を語るうえで捉えなければならない範囲が広がりつつあることがわかります。

これまでのように“自社とお客さま”という関係性の中で、お客さまへの理解を深めたうえで最適な体験を設計すること、また自社のブランドパーパスに即した体験を提供することは今後ももちろん重要です。そして、心の機微を的確に捉え、体験によってどのような感情を抱いていただきたいかという細部にまでこだわることも、お客さまとの関係性を深めていくために大切な要素の1つだと思います。

それに加えて、自社・お客さま、そしてお客さまが暮らす社会にまで視野を広げることによってこそ、時流に即した体験を作り、その価値を大きくしていくことができるのではないでしょうか。鳥の目・虫の目・魚の目という言葉がありますが、顧客体験を考えるうえでも、異なる複数の視点から見つめ直した先でこそ素晴らしい体験を生み出すことができるのかもしれません。

【所属はイベント当時のものです】

新着記事を探す

キーワードから記事を探す

- #キャッシュレス

- #ソーシャルメディア

- #スポーツ

- #OMO

- #CRM

- #顧客ロイヤリティ

- #顧客エンゲージメント

- #One to Oneマーケティング

- #ポイント管理

- #顧客管理

- #カスタマーエクスペリエンス

- #デジタル店舗

- #人手不足

- #レジ無し店舗

- #ウォークスルー店舗

- #デジタルマーケティング

- #デジタルトランスフォーメーション

- #お客様コミュニケーション

- #チームビルディング

- #データ活用・分析

- #プラットフォーマー

- #エコシステム

- #ワークショップ

- #お客様接点

- #Microsoft

- #CAFIS Explorer

- #デジタルビジネス

- #ビジネスデザイン

- #サービスデザイン

- #振り返り記事

- #DX人材育成

- #NRF2020

- #NRF2023

- #ニューリテール

- #ポイントサービス

- #UXデザイン

- #リアル店舗

- #在宅勤務

- #テレワーク

- #働き方改革

- #遠隔接客

- #アフターコロナ

- #ウィズコロナ

- #CoE

- #SEO対策

- #UI改善

- #Web広告

- #テクノロジ・トレンド

- #ロボット活用

- #消費行動

- #アジャイル

- #ビジネスデザインスプリント

- #インフルエンサー

- #XR

- #VR

- #AR

- #MR

- #AI

- #アジャイル開発

- #プロダクトオーナー

- #アドテック東京

- #ビジネスフェア

- #BtoBオウンドメディア

- #異業種連携

- #銀行代理業

- #AI・IoT

- #医療・ヘルスケア

- #フードテック

- #パーソナライズ

- #リテールテックJAPAN

- #V-BALLER

- #プロダクトマネージャー

- #メンタリング

- #サービス共創

- #ギャンブル依存症

- #社会課題解決

- #Athena

- #マーケティングROI

- #MA

- #SCビジネスフェア

- #用語解説

- #組織変革

- #Marketing

- #奥谷孝司

- #マーケティングの新しい基本

- #顧客時間

- #VivaTech

- #メタバース・NFT

- #D2C