ビジネスデザインスプリントの挑戦 ①めざすデジタルサービスと企業の”あるある”

「新規サービス企画の初期段階で、クイックにその良し悪しを見極めるためのドリル」としてNTTデータ有志で開発中のビジネスデザインスプリント™(以下BDS)、2020年6月末にv0.8まで進化を遂げました。「BDSを世の中に広く使ってもらいたい!」というBDS開発チームの想いを伝えるべく、BDS開発者兼デジマイズム編集長の筆者を中心に、このデジマイズムを通して、成り立ちから内容、Tips、使い方までを連載形式でお伝えしようと思います。第1回となる今回は、私たちがBDSを通してどんなサービスを創ろうとしているか、そしてBDS開発のきっかけとなった、新規サービス創出における企業の”あるある”とは何か、をお話しします。

小木曽信吾

株式会社NTTデータ ITサービス・ペイメント事業本部 SDDX事業部 マーケティングデザイン統括部 デジタルマーケティング担当 課長

NTTデータ入社後、基盤エンジニアとしてECサイトなどフロント系システムの構築・運用に従事。その後コンサルタントとして、流通、サービス、製造、テレコムなどの業種を対象に、主にテクノロジを活用した新規サービス創出コンサルティングに10年ほど従事した後、現職へ。現在は流通・サービス業のお客さま企業のマーケティング領域のデジタル変革や新規サービス創出支援に取り組むと共に、ビジネスデザインスプリント開発などのサービスデザイン人材育成や、デジマイズム編集長として自組織のマーケティング強化にも取り組み中。

BDSで実現したいデジタルサービスとは?キーワードは「DX = CX × EX」

まず、BDSがどんなものかをざっくり知りたい!という方は、こちらの記事をご覧ください。

この記事にもあるとおり、BDSがめざしていることは、以下の通りです。

- デジタル技術を活用した新規サービス企画を対象に

- 企画の初期段階でクイックにその良し悪しを見極める

では、そもそも私たちが考える「デジタル技術を活用した新規サービス」とは何か、その背景も含めて少し詳しくお話ししたいと思います。結論を急ぎたいところですが、ちょっと遠回りさせてください。

まず、みなさんにとって”当たり前”なデジタルサービスって何でしょうか。最近だと、PayPayや楽天ペイと言ったQRコード決済、外出自粛で一気に注目を浴びたUber Eats、Netflixなどがパッと思いつくかもしれません。もっと”当たり前”なものを探すと、注文当日でも商品が届くAmazon Prime、インターネットにさえ繋がれば世界中でコミュニケーションできるSNS(Twitter、Facebook、LINEなど)も出てくると思います。

ここで重要なことは、今から20年前に存在したのは、AmazonとNetflixくらいで、かつそれらも今のような世界に広がるサービスでは無かったということです。

こうしたものが、いわゆる「(デジタル技術による)破壊的イノベーション」と呼ばれるものです。消費者から見れば、去年までは存在すら知らなかったサービスを今年は当たり前に使っている、そんな現象です。

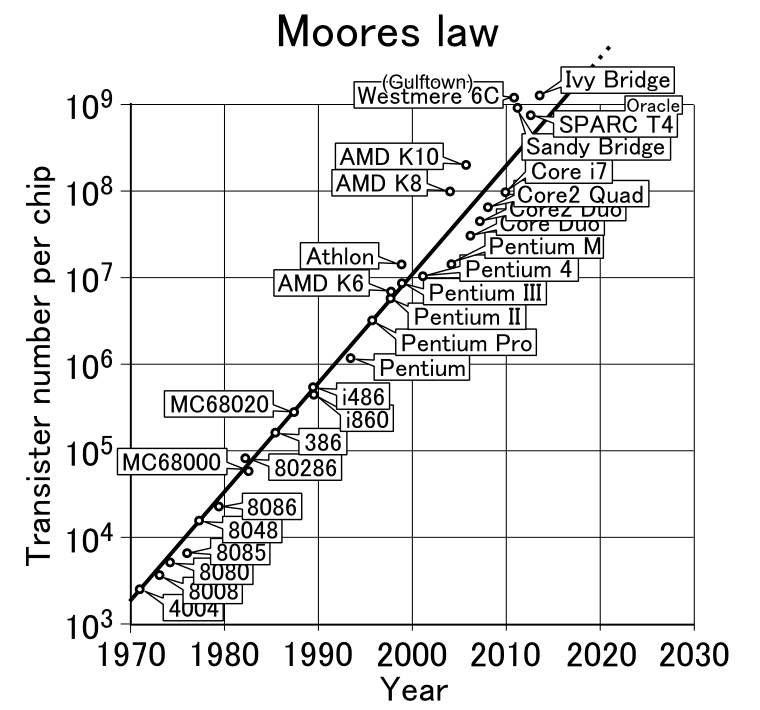

この現象をデジタル技術の側面から見ると、その根底にはもはや古典とも言える「ムーアの法則」が関係しています。ムーアの法則は、簡単に言ってしまえば、「コンピュータの性能は18か月で2倍になる」、さらに誤解を恐れず言えば、「デジタル技術は指数関数的に成長する」ことを裏付ける法則です。近年ではこの法則の限界も伝えられていますが、20年前にはほとんど存在しなかったデジタルサービスが指数関数的に成長し、ここ数年で世界を席巻している状況は実感いただけると思います。

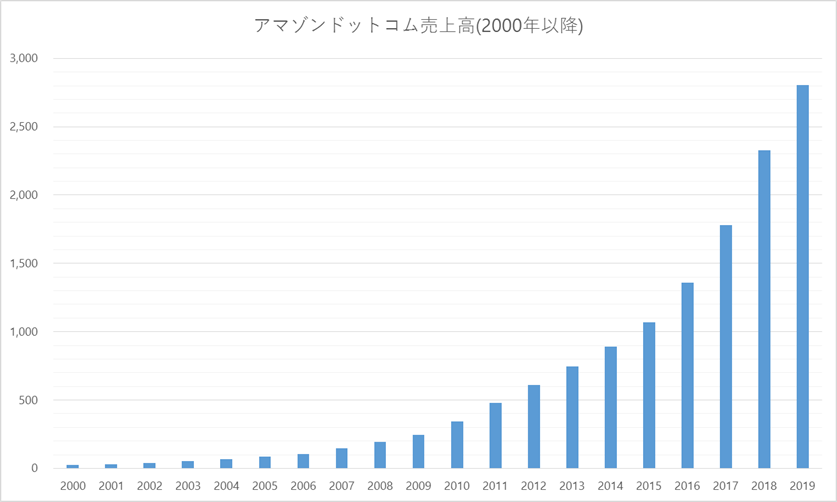

そのひとつの事実として、アマゾンドットコムの2000年以降の売上高推移を見ると、正に「指数関数的に成長」していると言えます。もちろん、この成長はデジタル技術に起因するものだけではありませんが、「デジタル技術ネイティブな企業」の成長の姿として理解いただければと思います。

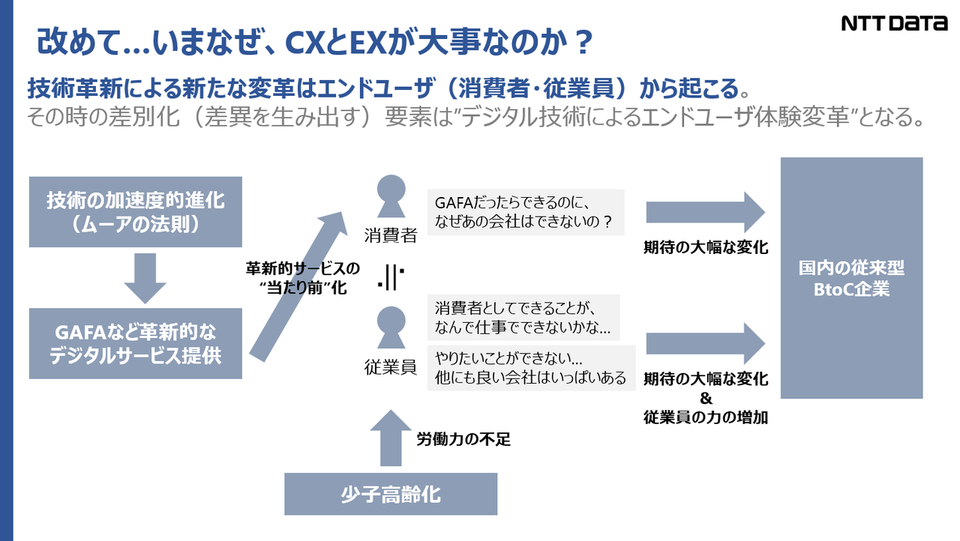

そして、このようなデジタル技術を活用した革新的サービス(を提供する企業)による影響を受けるのは、まず消費者としてのみなさん自身です。

消費者の視点で考えると、革新的デジタルサービスが普及し、”当たり前化”すると、それ以外のサービスへの期待値も当然高まります。正にこれがいま、従来型(デジタルネイティブではない)企業の多くが直面している状況です。簡単に言えば、「GAFAだったらできるのに、なぜあの会社はできないの?(できないなら、もう使わない)」状態です。

また、こうした消費者は同時に、その企業の従業員だったりもします。消費者としてできる”当たり前”のことが、従業員として向き合う仕事ではできない……このギャップは近年ますます大きくなっています。加えて、日本国内の労働力不足という社会問題も影響し、「デジタルサービスを活用した新しい働き方ができないなら、他のもっと魅力的な会社へ転職する」ということが、既に始まっています。

このようなことを踏まえて、最近著名な経営者の方々が口をそろえて唱えているのが、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)に加えて、「企業のDXにはCX(Customer Experience:消費者の体験)とEX(Employee Experience:従業員の体験)の変革が重要」という考えです。たまたま私は、直近1ヶ月で二人の経営者の方からこの言葉を聞きました。

遠回りをしてきましたが、ようやく結論にたどり着きました。つまり、私たちがめざしている「デジタル技術を活用した新規サービス」とは、「企業のDXの起点となるCX・EXの変革を起こすデジタルサービス」ということです。私たちはBtoB企業なので、自分たちで企画・開発したこのようなデジタルサービスを、私たちのお客さま企業へ提案し、ともに育てていくことをめざし、日々活動に取り組んでいます。

ちなみに、私たちが普段使っている「デジタルマーケティング」という言葉の意味も、正にこの話が根底にあります。具体的に言えば、「エンドユーザ(消費者・従業員)から得られるデータを駆使して、企業変革や事業成長に貢献する」ことは、私たちにとってはすべて「デジタルマーケティング」になります。(これは、従来のデジタルマーケティングとは異なる考えになりますが、この話はまた別の機会に……。気になる方は、「グロースハック」や「プロダクトマネジメント」と言ったキーワードで調べてみてください。)

新規サービス企画における、企業の”あるある”

前章では、私たちがめざしている「デジタル技術を活用した新規サービス」とは何か、について説明しました。平たく言えば、「BtoC向けデジタルサービス」なのですが、その裏にある考えを知っていただきたく、少し遠回りをしながらお話しさせていただきました。

では、このようなサービスを、指数関数的に成長する市場でクイックに立ち上げようとしたとき、多くの企業でどのような”あるある”課題が出てくるのでしょうか。

上司やお客さま企業からの問いに振り回される

例えば、ちょっと面白そうなサービスアイデアを考えたとします。少し具体的なイメージを作ってみて、上司に相談すると……

- アイデアはわかったけど、儲かるの?

- 当社の技術でできるの?

- 差別化要素、ウチにしかない強みって何?

- ウチがやる意味ある?

と、いろんな角度からいろんな弾が飛んできます。「まだアイデアレベルだから、そんなに突っ込まなくても……」と思いつつも、上司の指摘は確かにその通りと思い、アイデアを練り直すことになります。しかし、どこから手をつけていいのかわからない……。

同じようなことは、お客さま企業との会話でも起こりえます。普段から仲の良いお客さま企業なら話を聞いていただけるのではと考え、アイデアを持って行くと……

- うーん、あったらいいなとは思うけど……

- ウチの経済的メリットってどのくらい?

- 面白いかもしれないけど、すぐ使えるの?

- 使うときに、ウチは何もやらなくていいの?

と、お客さま企業からもいろいろなコメントをもらいます。上司への相談と同様に、こうしたコメントを踏まえてアイデアを練り直そうとしますが、やはりどこから考えたら良いのかわからない……。

こんなこと、今までありませんでしたか?色々な人から色々なことを言われ、ひとつひとつ考えている間に自分でもどんなサービスなのか分からなくなり、気づいたら矛盾だらけのツギハギになってしまう……。一番ありそうな、”あるある”ではないでしょうか。

“居酒屋の与太話”から抜け出せない

「チームでビジネスアイデアのブレインストーミングしてみよう!」

これも良くあるシチュエーションではないでしょうか。確かにやってみると、数十個のアイデアは簡単に出てきます。中には、これをチャンスとばかりに、前々から温めてきたアイデアを披露するメンバーもいます。

でもこの先が続かず、気づけば無かったことに、なんてことはないでしょうか。そして、後日居酒屋で、「あの時自分が言ったアイデア、かなり自信あったんだよな~。」「それを言うなら自分のアイデアのほうが。」なんて会話が……。この状態を私たちは、”居酒屋の与太話”と呼んでいます。

もちろん、そうなってしまう理由はたくさんありますが、アイデアを前に進めるための”取っ掛かり”があれば、先行きは変わっていたかもしれません。

そもそも、自分はスーパーマンじゃない

「大企業の中で新規事業を立ち上げた社員の特集」、たまに雑誌記事で見かけると思います。面白そうと思って読んではみるものの、「やっぱり、持ってる才能がぜんぜん違うな。こういう人ってもともと特別な人なんだろうな……。」なんて感想を持つことも多いのではないでしょうか。

では、そんなスーパーマンでないと、新規サービスの企画はできないのでしょうか?私たちはそうは思いたくないし、思ってもいません。もちろん、どんな仕事にも適性(向き・不向き)はあると思いますが、「企業に勤める”普通の人”でも再現可能なコツ」は必ずあると考えています。

この3つの”あるある”が、私たちがBDSを開発した大きな理由です。この”あるある”を踏まえて、記事の冒頭にお伝えした「BDSがめざしていること」をもう少し丁寧に説明すると、こんな形になります。

- 企業に勤める普通の人でも

- 今考えるべきことがクリアになることで

- 自分のアイデアを一歩前に進めることができ

- クイックにその良し悪しを見極められ、人に説明できる

つまり、「普通の会社員でもできる、新規サービス企画の第一歩」がBDSの基本コンセプトです。もともとはNTTデータ社員向けに開発したものなので、デジタルサービスを前提としたものではありますが、当社社員以外の多くの方にとっても役立つものになると信じています。

「ビジネスデザインスプリントの挑戦」第1回、いかがでしたでしょうか。BDSを通して私たちがどのような挑戦をしようとしているか、少しでもお伝えできていれば幸いです。次回以降はいよいよ、ビジネスデザインスプリントの概観とその内容に入っていきたいと思います。次回もご期待ください!

新着記事を探す

キーワードから記事を探す

- #キャッシュレス

- #ソーシャルメディア

- #スポーツ

- #OMO

- #CRM

- #顧客ロイヤリティ

- #顧客エンゲージメント

- #One to Oneマーケティング

- #ポイント管理

- #顧客管理

- #カスタマーエクスペリエンス

- #デジタル店舗

- #人手不足

- #レジ無し店舗

- #ウォークスルー店舗

- #デジタルマーケティング

- #デジタルトランスフォーメーション

- #お客様コミュニケーション

- #チームビルディング

- #データ活用・分析

- #プラットフォーマー

- #エコシステム

- #ワークショップ

- #お客様接点

- #Microsoft

- #CAFIS Explorer

- #デジタルビジネス

- #ビジネスデザイン

- #サービスデザイン

- #振り返り記事

- #DX人材育成

- #NRF2020

- #NRF2023

- #ニューリテール

- #ポイントサービス

- #UXデザイン

- #リアル店舗

- #在宅勤務

- #テレワーク

- #働き方改革

- #遠隔接客

- #アフターコロナ

- #ウィズコロナ

- #CoE

- #SEO対策

- #UI改善

- #Web広告

- #テクノロジ・トレンド

- #ロボット活用

- #消費行動

- #アジャイル

- #ビジネスデザインスプリント

- #インフルエンサー

- #XR

- #VR

- #AR

- #MR

- #AI

- #アジャイル開発

- #プロダクトオーナー

- #アドテック東京

- #ビジネスフェア

- #BtoBオウンドメディア

- #異業種連携

- #銀行代理業

- #AI・IoT

- #医療・ヘルスケア

- #フードテック

- #パーソナライズ

- #リテールテックJAPAN

- #V-BALLER

- #プロダクトマネージャー

- #メンタリング

- #サービス共創

- #ギャンブル依存症

- #社会課題解決

- #Athena

- #マーケティングROI

- #MA

- #SCビジネスフェア

- #用語解説

- #組織変革

- #Marketing

- #奥谷孝司

- #マーケティングの新しい基本

- #顧客時間

- #VivaTech

- #メタバース・NFT

- #D2C