2021年11月1日、2日にアジア最大級のマーケティングカンファレンス「アドテック東京2021」が開催されました。私たちも現地でいくつかのセッションに参加し、最新のデジタルマーケティングトレンドにたっぷり触れることができました。この記事では、アドテック東京2021で感じたデータ活用に関するトレンドをご紹介します。

データ活用は当たり前。データドリブンな意思決定と現場への浸透が競争力に!

今回のアドテックでもっとも印象的だったのは、データ活用に対する意識の変化です。私が前回参加した2019年のアドテックでも、データ活用の必要性は声高に叫ばれていました。しかし、2年の時を経て、データ活用はやるかどうかを議論するフェーズではなくなり、やることが当然だという雰囲気を全体的にひしと感じました。

そのため、他社と横並びのデータ活用では競争優位性を確保することは難しくなり、どのようにやっていくか=Howの部分が一層重要になってきた印象です。今回のアドテックで見られた各社の取り組みで興味深かったものをいくつかご紹介します。

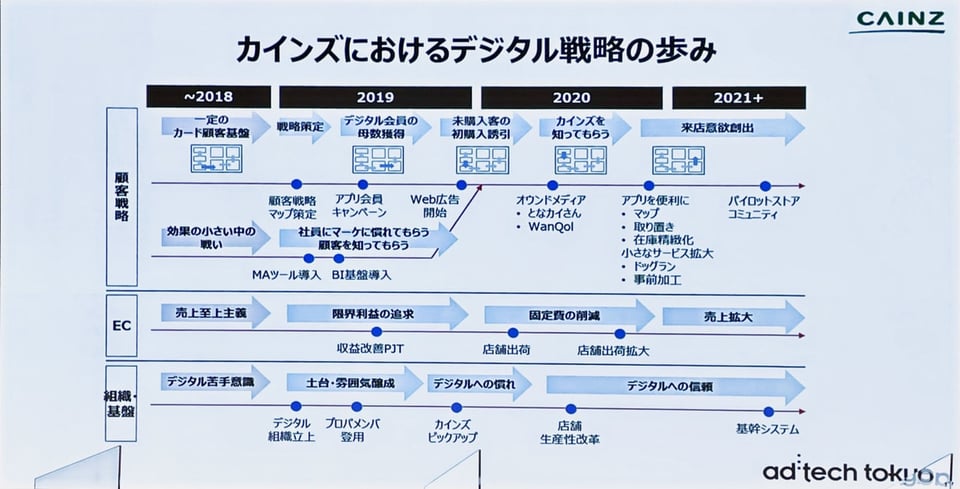

◆カインズのデジタル戦略の事例

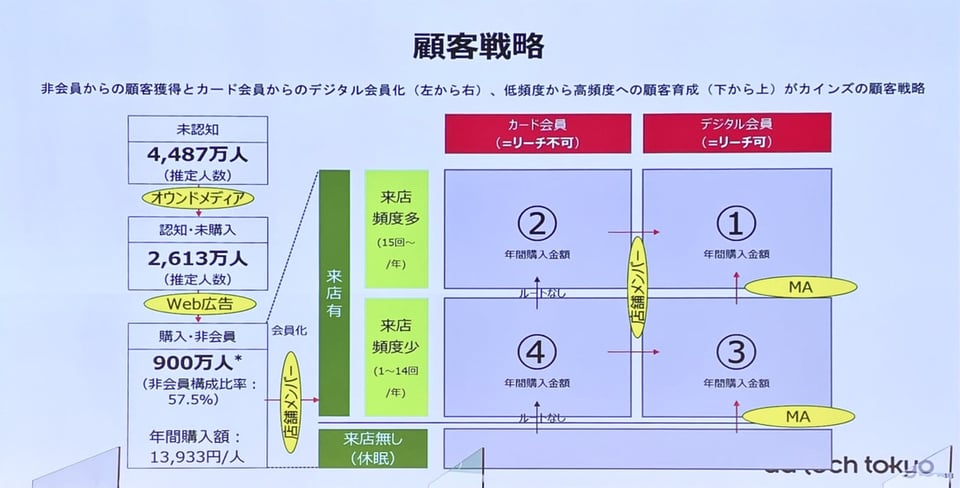

ホームセンターのカインズでは、データ活用を始めとしたデジタル戦略を始めるにあたり、まずは顧客戦略を半年ほどかけて作成したとのこと。長期の来店頻度を高めるロイヤル顧客を増やすため、来店頻度と会員の種類によって顧客のマトリクスを作成し、打ち手を検討していきました。

この顧客戦略は、最終的にお客さまに対峙する現場のパートやアルバイトの方々にまで浸透させる必要があります。そこでカインズでは上の図に基づいて、休眠会員を再来店させることを「外から中」、来店頻度を上げることを「下から上」、カード会員をデジタル会員にすることを「左から右」というように、驚くほど平易な言葉で表現し、現場に浸透させていったそうです。こうした馴染みのあるシンプルな言葉によって、現場でも「お客様を下から上にあげるには……」とデジタル戦略に直結する会話がしやすくなります。

本社ではDXの議論が活発になされていても、現場は現業に終われてそれどころではない、という乖離がある状況はよくみられますが、戦略をどのように言語化するのかという点は現場に浸透させていくための一つの鍵になると感じました。

◆アリババの事例

DXで最先端を進むアリババでは、データ活用が盛んになった結果、各部署がそれぞれにデータを集め始め、データがサイロ化しているという課題を抱えていました。これを解消しデータを民主化するため、2017年に各部門に散在していたデータエンジニアを本社に集めデータ活用センターを設置したそうです。各部門はデータが必要になったらそのセンターに依頼することができるので、本来の業務に専念することができます。

重要なのはアリババではこのセンターをコストセンターではなく、プロフィットセンターととらえていることです。データ活用による売上・利益の向上は、エンジニアの評価体系にも組み込まれているそうです。また、アリババではデータ活用をチャレンジではなく当たり前のことととらえる感覚がすでに根付いており、各部門も協力的な姿勢だともご説明されていました。

データ活用を前提として利益を生み出す仕組みが人事制度にまで反映されていることが、積極的なDXの推進につながっていると感じました。

◆関連セッション

セッションDT-1 リテールにおけるデータの本質

セッションRC-3 流通のDX変⾰ 〜第2章のスタート

データ取得・活用の「取捨選択」で真に必要なものを見極める!

続いて、セッション全体を通して大きなキーワードとして浮かびあがってきたのは、2つの「取捨選択」でした。

◆データの取捨選択

個人情報保護法の改正に伴い、ウェブ上の行動データ取得に重要な役割を果たしていたCookieが規制されるなど、顧客データの取得に昨今大きな動きがみられます。企業がお客さまのデータを収集し保持しておくこと自体に大きなリスクを伴う中、データを持つことに慎重になっている様子が各セッションから伺えました。

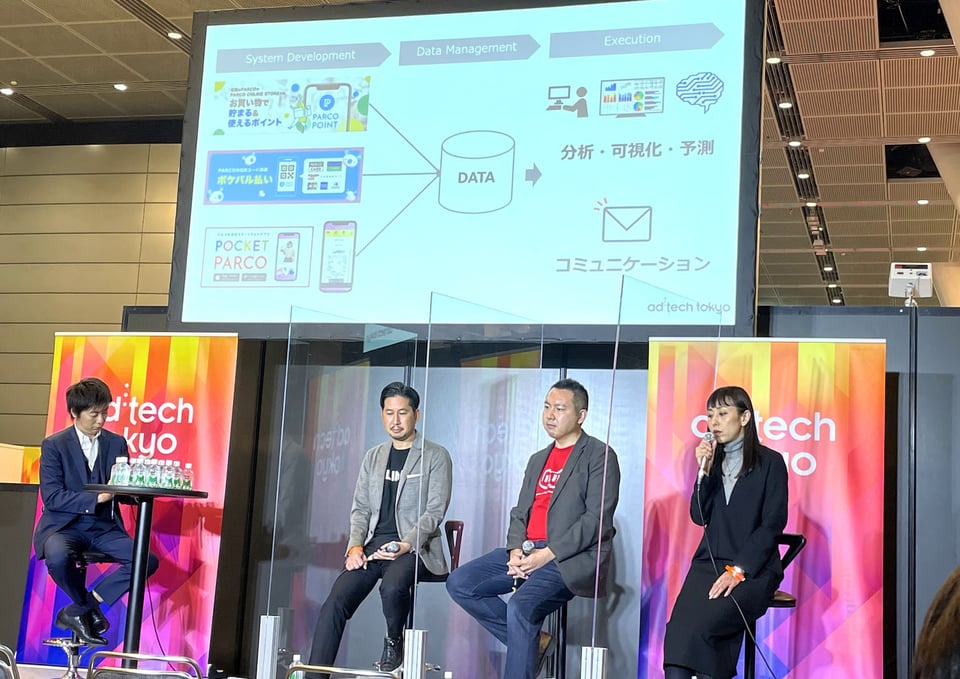

パルコの安藤さんは「どのようなデータで何ができるのかを見通したうえでデータを収集する必要がある」と話されていましたし、Originals&Co. Founderの中根さんも「明確な利用目的のないデータを収集することをやめ、取得したデータにも取得の意図を明示しておくようにしている」とおっしゃっていました。

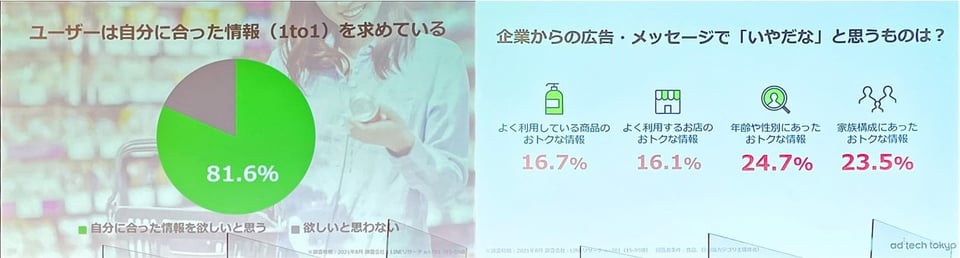

一方で、お客さま側は企業がデータを収集し販促やコミュニケーションをすることについてどのように感じているのか、LINEの江田さんが調査データを提示されていました。

調査の結果を見ると、ユーザの81.6%は自分に合った情報を求めており、この比率はユーザのデジタルリテラシーの向上に伴い上昇しています。しかし、その中でもよりパーソナルな情報に基づいたコミュニケーションは、嫌悪感が上がっていくというデータも示されています。つまり、利用するパーソナルデータを取捨選択し、ユーザの心の機微や心地よさを追及した、繊細なコミュニケーションが重要であることがわかります。

◆デジタルを活用した取り組みの取捨選択

パルコの安藤さんは、クイックにPoCに取り組むようになりDXの礎ができたとしたうえで、「PoCだけでは実装に進むことはできない。なんでもやってみるというフェーズは終わった。自分たちのビジネスによって提供したいものや社会的な役割を改めて考え、DXで何をもたらすことができるか考えて次のフェーズへ進んでいきたい」と話をされていました。

まずはPoCをしてみよう、という話はみなさんも社内外で耳にすることが多いのではないでしょうか。もちろん、スモールスタートから成功体験を積み重ねて拡大していくことは一つのやり方ではあります。しかし、実証実験を積み重ねるだけではなく、自社の事業において真に必要なものを見極め顧客体験の中に実装していくことこそが重要だということを、改めて認識させられました。

◆関連セッション

RC-3:流通のDX変⾰ 〜第2章のスタート

DT-4:Cookieless時代のコミュニケーション〜次に来るのは何か

事例も生まれ始めたデータドリブンな商品開発

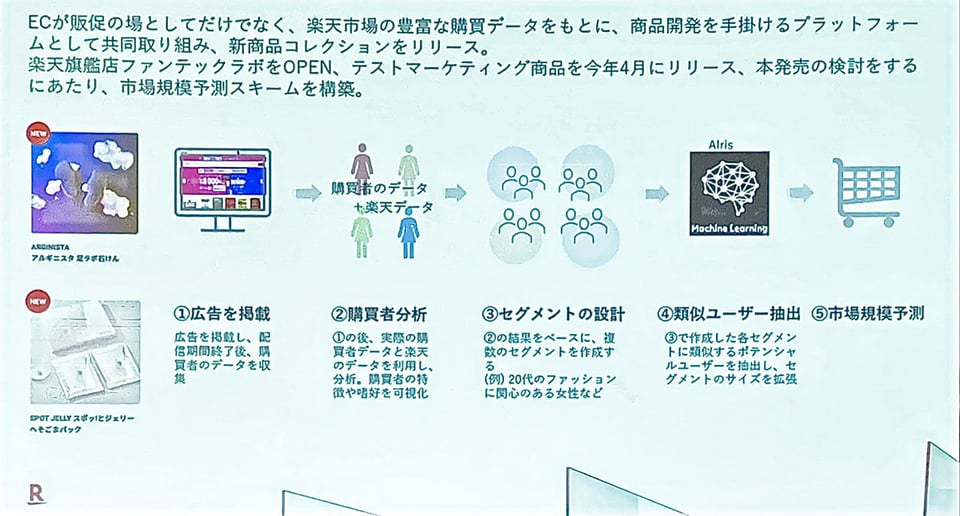

セッションRC-2「メガからミニマムまで、Eコマースプラットフォームの多様化と その活⽤成功例」では、顧客データを活用したメーカーの商品開発の取り組みが取り上げられていました。

楽天やAmazonを始めとするECプラットフォーマーと自社EC、どちらも取得できるデータや可能なコミュニケーションに一長一短があります。自社ECでは、顧客データをメーカー自身が直接見ることができ、販促施策もクイックに実行しやすいという利点があります。しかし、ECプラットフォーマーには、自社の商品だけではなく、あらゆる商品の購買データがお客さま紐づいており、俯瞰的なデータに基づいたニーズの分析が可能です。

このセッションでは、花王の生井さんが、楽天のデータを利用した「アジャイル商品開発」の事例を紹介していました。

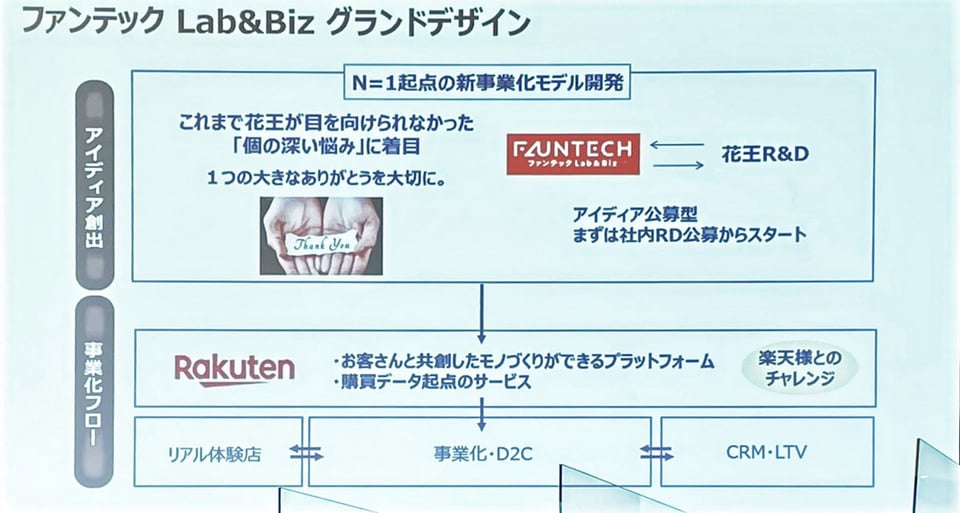

◆花王の新事業化モデルの事例

花王は、研究員のニッチな声から「へそごまパック」という新商品を開発し、楽天の購買データから実際に購入したお客さまがどのような方だったのかを分析したそうです。この結果を事業化の判断に用いることで、ニッチな需要を商品化できる新事業化モデルを開発しているとのことでした。

顧客データや購買データによって、メーカーの商品開発が大きく変わる可能性については以前から指摘されていましたが、今回のアドテックで具体的な取り組み事例が紹介されていたことが印象的でした。

◆関連セッション

RC-2:メガからミニマムまで、Eコマースプラットフォームの多様化と その活⽤成功例

デジタル化から本当の意味で「DX」に取り組むフェーズへ

ここまで、データ活用の観点からアドテック東京2021で印象深かったセッションをご紹介しました。

これまではデータ活用やDXとは言いながらも、既存のビジネスや業務をデジタル化することにとどまっていた企業が多かったように思います。しかし今回のアドテックで、データ活用は最重要課題であるという意識が、経営層はもちろん現場にも浸透してきたように感じました。ついに、単なるデジタル化のフェーズを脱し、データドリブンな意思決定ができる組織への改革、新しいビジネスモデルの開発といった、本当の意味でのDXに取り組む準備が整ってきたと言えるのではないでしょうか。

DXの土壌が整ってきた今、自社が提供したい価値から実装すべきデータ活用を見極めて取捨選択していくことで、競争力を大きく高めていくことができると考えます。

次回のアドテック東京2021レポートでは、リテール業界の最新DX事例について紹介します。

新着記事を探す

キーワードから記事を探す

- #キャッシュレス

- #ソーシャルメディア

- #スポーツ

- #OMO

- #CRM

- #顧客ロイヤリティ

- #顧客エンゲージメント

- #One to Oneマーケティング

- #ポイント管理

- #顧客管理

- #カスタマーエクスペリエンス

- #デジタル店舗

- #人手不足

- #レジ無し店舗

- #ウォークスルー店舗

- #デジタルマーケティング

- #デジタルトランスフォーメーション

- #お客様コミュニケーション

- #チームビルディング

- #データ活用・分析

- #プラットフォーマー

- #エコシステム

- #ワークショップ

- #お客様接点

- #Microsoft

- #CAFIS Explorer

- #デジタルビジネス

- #ビジネスデザイン

- #サービスデザイン

- #振り返り記事

- #DX人材育成

- #NRF2020

- #NRF2023

- #ニューリテール

- #ポイントサービス

- #UXデザイン

- #リアル店舗

- #在宅勤務

- #テレワーク

- #働き方改革

- #遠隔接客

- #アフターコロナ

- #ウィズコロナ

- #CoE

- #SEO対策

- #UI改善

- #Web広告

- #テクノロジ・トレンド

- #ロボット活用

- #消費行動

- #アジャイル

- #ビジネスデザインスプリント

- #インフルエンサー

- #XR

- #VR

- #AR

- #MR

- #AI

- #アジャイル開発

- #プロダクトオーナー

- #アドテック東京

- #ビジネスフェア

- #BtoBオウンドメディア

- #異業種連携

- #銀行代理業

- #AI・IoT

- #医療・ヘルスケア

- #フードテック

- #パーソナライズ

- #リテールテックJAPAN

- #V-BALLER

- #プロダクトマネージャー

- #メンタリング

- #サービス共創

- #ギャンブル依存症

- #社会課題解決

- #Athena

- #マーケティングROI

- #MA

- #SCビジネスフェア

- #用語解説

- #組織変革

- #Marketing

- #奥谷孝司

- #マーケティングの新しい基本

- #顧客時間

- #VivaTech

- #メタバース・NFT

- #D2C