2020年10月29日~11月6日に開催されたアドテック東京2020。この記事では、AI・データドリブン・ビッグデータなどに関するトラック「DATA MIND」の各セッションで語られたデジタルマーケティングの最先端事例から見えてきた今後のデータ活用トレンドをご紹介します!

データ活用トレンド① ゼロ/1st partyデータ収集のカギは「自然と提供したくなる工夫」

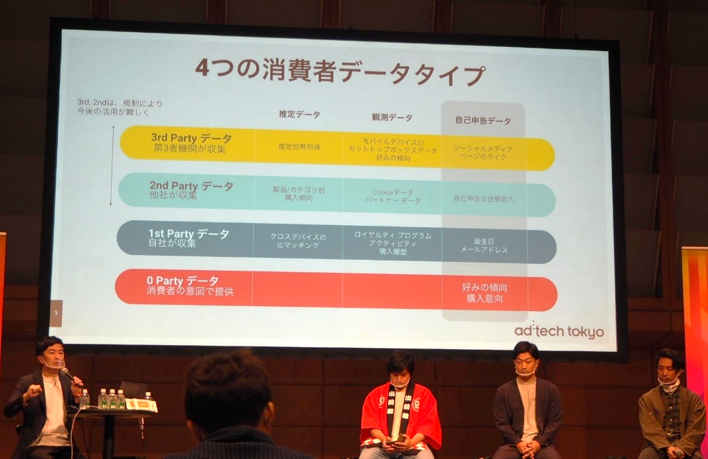

ひとつめに私たちが着目したのは、デジタルマーケティングに欠かせない0(ゼロ) partyデータ(注1)や1st partyデータ(注2)の活用です。「DATA MIND」トラックでは、3rdPartyCookieの廃止や個人情報保護法の改正など規制が強まる背景を意識し、ユーザーから直接収集するデータである、0 partyデータ、1st partyデータに関する議論が活発になされました。

(注1)お客さまが明示的な同意をもって自ら提供してくれるデータ

(注2)自社がお客さまより直接収集するデータ

その中で私たちが今後のデータ活用トレンドとして捉えたトピックは、「ユーザー自身がデータを提供したくなる工夫」です。以下、実践している企業の取り組みとして、出前館とマンチェスターユナイテッドの事例をご紹介します。

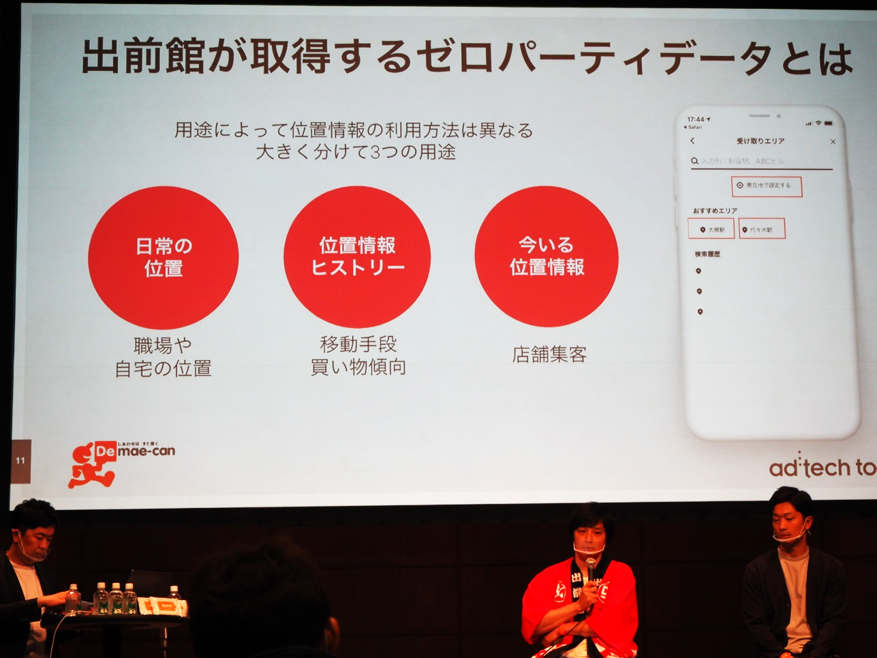

●日常の位置情報はあえてずらしてユーザーの安心感を醸成(出前館)

「ユーザーの5km圏内に注文をお届けするのが出前館のビジネスモデル。従って、ユーザーがサイトを訪れた際に、如何に位置情報を入力してもらえるかが肝である。」と、株式会社出前館COOの藤原氏は言います。

セッションで語られていた位置情報(=ゼロパーティデータ)取得のポイントは、ずばり、「”日常の位置情報”はあえて少しずらして表示する」とのこと。

「出前館のサイトでは、『職場』や『自宅』の日常の位置情報を入力するUIになっているが、入力された住所通りのピンポイントな位置にピンをうつのではなく、あえて少しずらした最寄りの駅にピンをうつプログラミングをしている。(株式会社出前館 藤原氏)」

一見、正確さこそ正義と思われがちですが、「日常の位置情報」というプライベートな情報を正確に表示されると、ユーザーが「(個人情報が知られて)気持ち悪い」という状態になってしまう可能性があります。あえて曖昧にすることで、ユーザーにとって「気持ち悪い」体験にならない工夫をされているそうです。

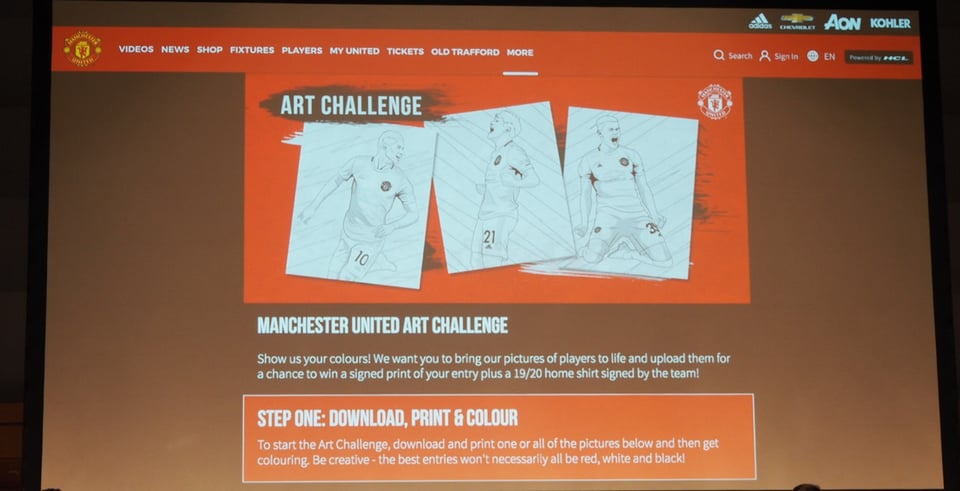

●「選手のぬり絵コンテスト」でファンの熱量を可視化(マンチェスターユナイテッド)

マンチェスターユナイテッドでは、「この選手が好き」「応援したい」というファンの熱量を可視化し、今後のマーケティングに活用するために、「選手のぬり絵コンテスト」を開催したそうです。

「選手のぬり絵コンテスト」の内容は、ファンが好きな選手のぬり絵をつくって応募し、優秀作品には選手や監督のサインやグッズをプレゼントするといった、シンプルな内容です。ただ、セッションでこの事例を取り上げたチーターデジタル株式会社副社長の加藤氏は、大切なポイントが3つあると言います。

・ユーザー自身がコンテンツもつくってくれる

企業側がコンテンツを用意しなくても、ファンによってコンテンツが作り上げられる

・ファンがどの選手を応援しているのかわかる

どの選手のぬり絵を応募したかにより、誰がどの選手を応援しているのかわかる。ぬり絵が集まる量で、選手の人気がわかる

・ファミリーデータも収集できる

子どもがつくったぬり絵を母親や父親が応募するケースが多く、ファミリーデータまで収集することができる

通常、ファンの熱量を高めるには、企業側がさまざまなコンテンツを頻度高く仕掛けていくことが重要ですが、この3つのポイントを押さえたことで、パーソナライズしたファンとのコミュニケーションが可能になったとのことでした。ファンが喜ぶ体験を提供しつつ、違和感なく自然とデータを提示する仕掛けになっている点が興味深い事例です。

データ活用トレンド② 真の目的は、お客さまとの長期的な関係構築

ふたつめは、各セッションで数多く発信されていた「お客さまとのつながりを強くするためのデータ活用」について、デルとサッポロビールの事例をご紹介します。

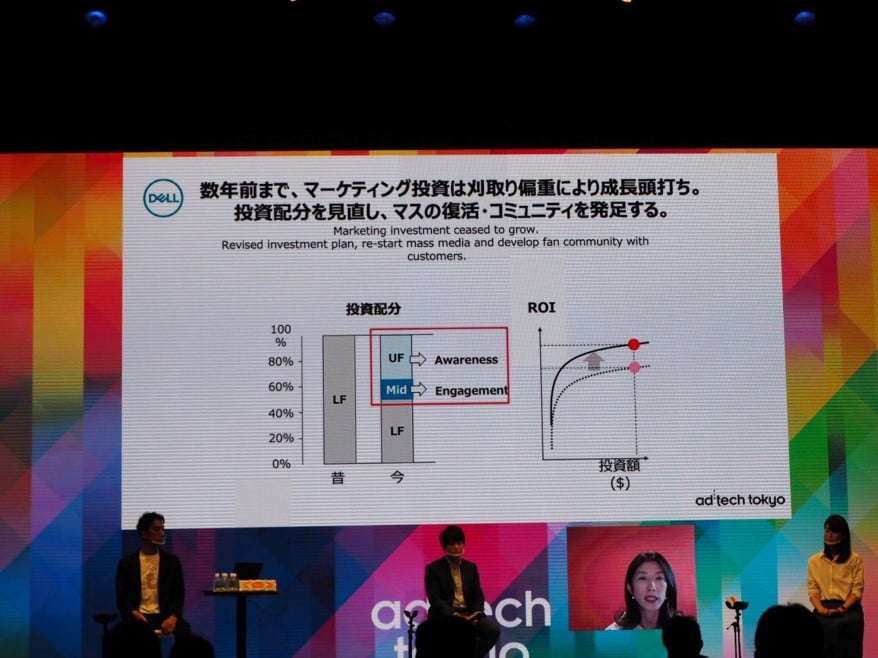

●会員データ活用によりお客さまとのつながりを点でなく線で実現(デル)

直販モデルによってお客さまとのつながりが強いイメージのデルですが、「数年前までのマーケティング投資は『刈り取り』を重視していたが、成長が頭打ちとなった。あらゆる数値分析をし『認知の拡大』『お客さまとのつながり強化』が必要と仮説をだした。(デル株式会社 部長 横塚氏)」と、取り組み当時はマーケティング推進上の課題が大きかったとのことでした。

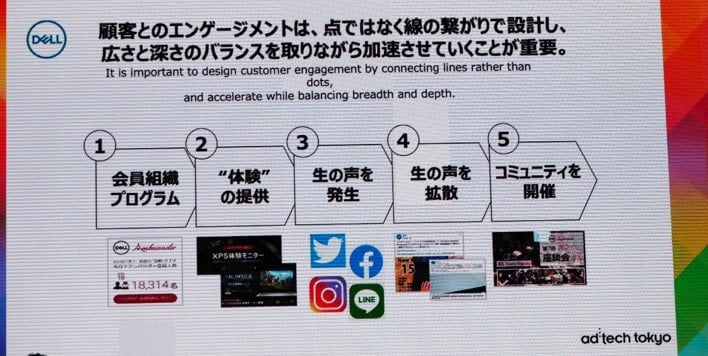

そこで横塚氏が着目したのが、2016年12月に立ち上げ、約18,000名が所属する「デルアンバサダープログラム」という会員プログラム。「最高の企画をひとつひとつ『点』でつくることではなく、『メカニズム』をどうつくるかが重要。(横塚氏)」との考えの下、下図にあるような①~⑤の一連のプロセスを、会員プログラムを起点に企画したとのことです。

具体的には、「②体験の提供」にて1か月無料で製品を貸し出すにあたり、レビューをしたいと思っているユーザーの想いと、この人にレビューして欲しいと思っているデルの想いを、相思相愛の形で選定しているとのこと。その結果、「③生の声を発信」において、炎上リスクが抑えられ良い評価が大半になっているとのことでした。②③の施策が点ではなく、つながって設計されています。

実際に売上増加に繋がっているこの事例は、会員データの活用事例と見ることができます。お客さまを会員化し、会員データを蓄積しているからこそ、お客さまとのつながりを点でなく線にすることができているのではないでしょうか。

●最終消費者理解のためデータ活用(サッポロビール)

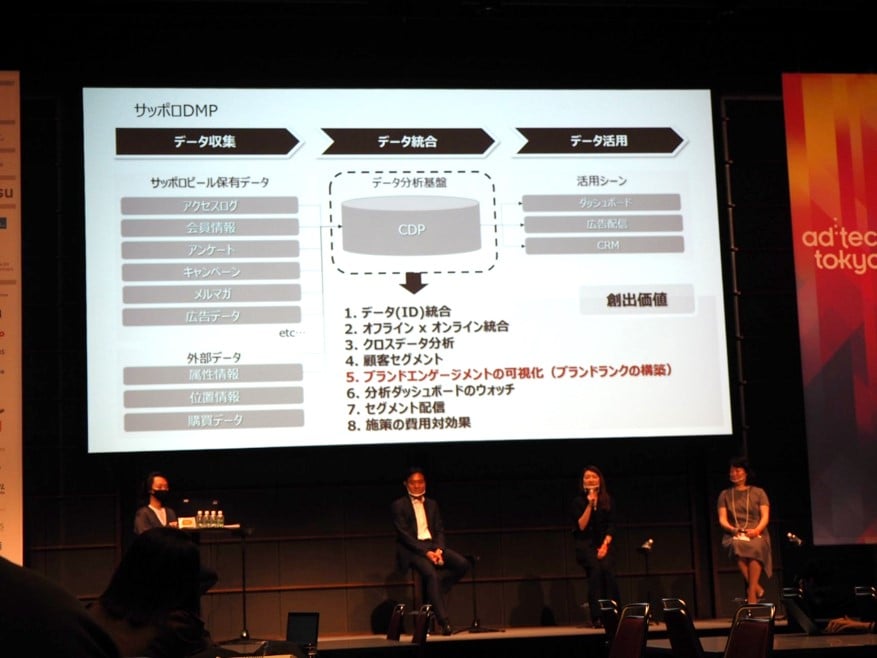

サッポロビール株式会社アシスタントマネージャー堀内氏はセッションにて、「BtoBtoCビジネスのサッポロビールは最終消費者と直接のつながりが無い。消費者理解が足りないと考えている。だからこそ、つながる、理解することを経て、お客さまをHappyにしたいと考えている。」と述べ、最終消費者理解のためのデータ活用の重要性を訴えていました。

サッポロビールで特に今力を入れているのが、「ブランドエンゲージメント(ブランドへの愛着心や思い入れ)の可視化」とのこと。「このために必要となるユーザーデータの捕捉には課題があった。」と堀内氏は言います。

具体的には、オフラインデータの取得です。これまで、WEBサイト訪問者や広告接触者と言ったオンラインデータは取得できていましたが、オフラインのデータはとれていませんでした。しかし、エンゲージメント観点では、「店舗で購入した、飲食店で飲んだ」情報は非常に高いエンゲージメントになるため、如何に捕捉するかが重要になっていたとのこと。

セッションでは、こうした課題への対策として、ビール祭りでのビーコン活用事例が紹介されました。これは、ビール祭り当日に、LINEビーコン(位置情報を使ってクーポンやお得な情報が届くサービス)を使って、来場者にメッセージを配信し、メッセージを受信した人に後日アンケートを送付することで、ユーザーデータの捕捉を試みるものです。

メッセージ受信にはBluetooth接続が必要なため、会場ではPOP掲載など、施策認知を高める取り組みもされたそうです。ただ、結果としてメッセージ受信者は来場者の7.7%に留まったとのこと。「分析するにはデータが少なく扱いにくかった。工夫次第でオフラインのデータも収集はできるが、お客さま理解に活きるレベルまで量、質ともに引き上げるには、もう1つのハードルがある」と堀内氏は言います。現在は、自社でのデータ収集の工夫とあわせて、第三者データの活用も進めているそうです。

この章でご紹介した事例以外にも、下記のように「お客さまとのつながりを強くするためのデータ活用」に言及している方が複数いるなど、「お客さまとのつながり」は注目トピックであることがうかがえます。

・業務効率化ではなく、データ活用によってユーザーを少しでもHappyにしているのか?が重要(CCCマーケティング㈱会社 デジタル企画Division General Manager小林氏)

・コンバージョン至上主義ではビシネスは発展しない、”お客さまのため””ビジネスのため”の目線がマーケターに求められている(株式会社日本HP 経営企画本部マーケティング推進部 部長 甲斐氏)

編集後記~データドリブンによる体験価値のスパイラルアップ~

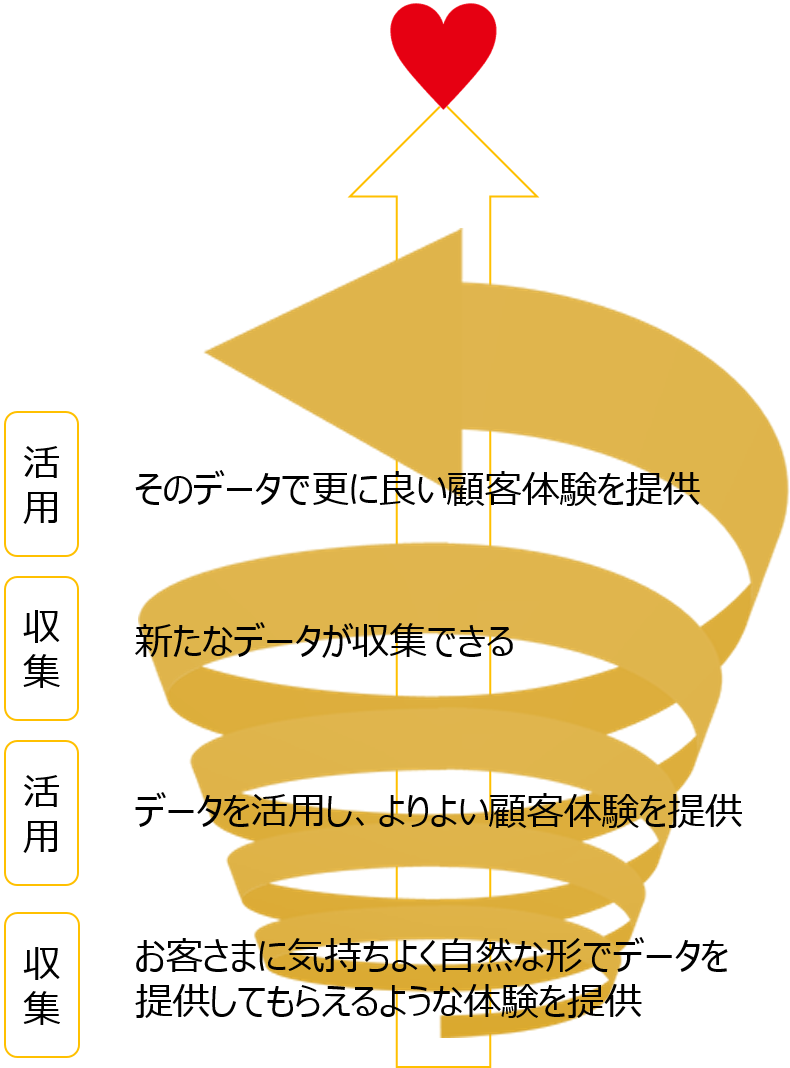

ここまで、2021年のデータ活用トレンドとして、「お客さまが自然とデータを提供したくなる工夫」と「お客さまとの長期的な関係構築」に着目し、各社の取り組みをご紹介しました。この2つのトレンドから見えてくることは、「データ収集・活用」と「良い顧客体験」は、企業のマーケティングにおいて対となる重要な活動であるということです。

データの収集と活用を切り離して捉えるのではなく、良い顧客体験によってデータを収集し、その収集したデータを活用してさらに良い顧客体験を提供する、このスパイラルを数多く回していくことが、企業の成長に不可欠な視点と考えます。まさに「データドリブンによる体験価値のスパイラルアップ」とも呼べるこの視点は、今後ますます重要になるものと感じられました。

では、各企業において顧客体験をどう考えれば良いのか、その動向や本質について、次回アドテック東京2020のレポート第二弾で紐解いていきたいと思います。次回もお楽しみに!

新着記事を探す

キーワードから記事を探す

- #キャッシュレス

- #ソーシャルメディア

- #スポーツ

- #OMO

- #CRM

- #顧客ロイヤリティ

- #顧客エンゲージメント

- #One to Oneマーケティング

- #ポイント管理

- #顧客管理

- #カスタマーエクスペリエンス

- #デジタル店舗

- #人手不足

- #レジ無し店舗

- #ウォークスルー店舗

- #デジタルマーケティング

- #デジタルトランスフォーメーション

- #お客様コミュニケーション

- #チームビルディング

- #データ活用・分析

- #プラットフォーマー

- #エコシステム

- #ワークショップ

- #お客様接点

- #Microsoft

- #CAFIS Explorer

- #デジタルビジネス

- #ビジネスデザイン

- #サービスデザイン

- #振り返り記事

- #DX人材育成

- #NRF2020

- #NRF2023

- #ニューリテール

- #ポイントサービス

- #UXデザイン

- #リアル店舗

- #在宅勤務

- #テレワーク

- #働き方改革

- #遠隔接客

- #アフターコロナ

- #ウィズコロナ

- #CoE

- #SEO対策

- #UI改善

- #Web広告

- #テクノロジ・トレンド

- #ロボット活用

- #消費行動

- #アジャイル

- #ビジネスデザインスプリント

- #インフルエンサー

- #XR

- #VR

- #AR

- #MR

- #AI

- #アジャイル開発

- #プロダクトオーナー

- #アドテック東京

- #ビジネスフェア

- #BtoBオウンドメディア

- #異業種連携

- #銀行代理業

- #AI・IoT

- #医療・ヘルスケア

- #フードテック

- #パーソナライズ

- #リテールテックJAPAN

- #V-BALLER

- #プロダクトマネージャー

- #メンタリング

- #サービス共創

- #ギャンブル依存症

- #社会課題解決

- #Athena

- #マーケティングROI

- #MA

- #SCビジネスフェア

- #用語解説

- #組織変革

- #Marketing

- #奥谷孝司

- #マーケティングの新しい基本

- #顧客時間

- #VivaTech

- #メタバース・NFT

- #D2C